みなさん、ふるさと納税に対するポイント付与禁止まであと半年となりました。まだ何を返礼品としてもらうか決まっていない方も多いのではないでしょうか?ふるさと納税について私は

と捉えておりまして、すでに何を優先すべきか決めております。今回は節約の観点から何がベストなのか、レポートしていきたいと思います。

ふるさと納税こそ節約の肝!!

ふるさと納税の概要については、みなさんご承知のとおりかと思いますが、ざっくり書きますと、ある一定額まで住民税の納付先を変更できる制度となっています。ただ単なる納付先変更ではふるさと納税する側のメリットがありませんので、その変更のお礼として、さまざまな特産品を送ってもらえるというものになっております。

下記に楽天市場を使ったふるさと納税と返礼品相当額を含めた還元を表にしてみました。

条件

ポータルサイト:楽天市場

ポイント還元率:18%(SPU+お買い物マラソン10店舗)

返礼率 :30%固定

総還元率算出 :事務費2000円除いた還元率

注意

下記表はあくまでも給与所得のみの年収の場合の概算です。

ご自身に当てはめる場合は必ずふるさと納税シミュレーターをご活用ください。

ポイント還元と返礼率から、年収300万円の方でも40%以上の還元が受けられるようです。

年収が上がれば上がるほど還元率が上がる傾向ではありますが、大きな差がないのも特徴かなと思います。

さて、ここからなぜ節約の肝になるかですが、どのみち住民税として出費されるお金の一部を返礼品として受け取れるのであれば、これをうまく活用して生活費を下げることができる点です。

仮にふるさと納税枠を全て生活必需品に使った場合、先の表からも返礼品だけでも年収300万円の方で2000円を除いた6100円分の節約効果があると言えます。

さらに、楽天市場などのポータルサイトではポイント還元もしているため、さらに節約効果が上がります。先程の表の場合では、4860円分のポイントを獲得できる計算になり、このポイントも生活必需品に充てることで、さらに節約効果を高めることができます。

この10000円はかなり大きいと思っています。過去実績から、S&P500などのインデックス投資に回せば15年程度で約2倍に。高配当株での配当金としては、毎年300円くらい受け取れる金額となっています。

ですので、節約から投資をされている方はこの方法で資産形成を加速させることができるのではないかと思っております。

ただし、2025年10月よりこのポイント付与ができなくなる予定ですので、節約効果を最大限引き出すには、9月末までにやり切りたいところです。

ここで注意!

ふるさと納税は先払い納付と同じのため、最大2年未満の資金ロックが発生します。

2年ロック受けても、とんでもない還元なので、実質すべきと思いますが、一度に行うとより多くの資金ロックを受けるので、キャッシュフロー管理にお気をつけください。

また、以前まとめ買いについてレポートしており、価格が現状と変わらない場合やまとめ買いしても変わらない場合は、将来5%以上値上がりすることが確定していないとお得にならないという結果がでました。下記のブログをご一読いただき、どこのタイミングでふるさと納税すべきか検討いただけたらなと思います

余談 本当に30%なのか確認してみた

返戻率の上限として30%以下とされていますが、実際に30%以下になっているか、実態ベースで確認しておこうと思います。代表して、昨今値上がりが激しいお米で見ていきます。私の周りのスーパーのお米価格は、おおよそ800~1000円/kgくらいです。また、楽天市場でのふるさと納税では、安くて5kgで12000~15000円(2400~3000円/kg)のようです。

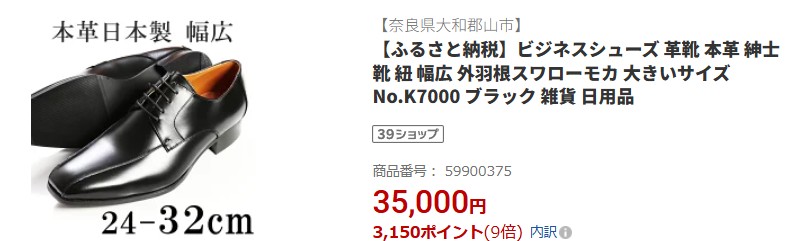

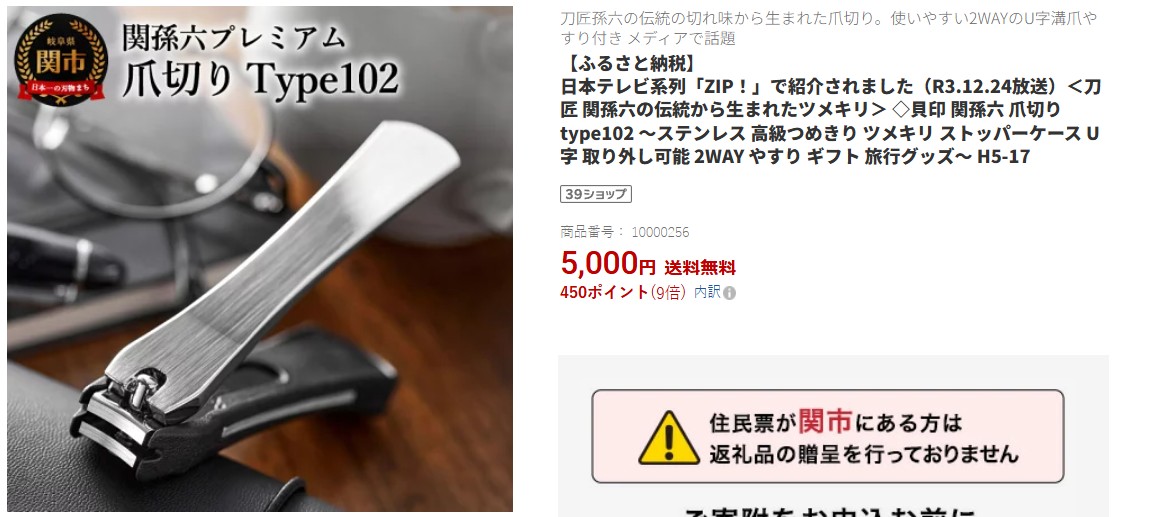

(以下、画像については楽天市場より引用)

便宜上、2000円の経費について今回は無視しておりますが、ふるさと納税額をキロ単価に直して、返礼率を算出すると、26~42%ほどとなりますので返礼率30%と言いつつも実態はもう少し返礼率が改善される傾向にあるようですので、さらに節約効果が期待できると思います。

節約を意識するならふるさと納税も活用しよう

今回、ふるさと納税についての考え方をレポートしてきました。節約の観点から、贅沢品の観点からどちらであろうとも本制度を活用しない手はないと思っています。特に節約してタネ銭を確保し、投資をされている方にとっては、ふるさと納税も節約の一環として取り込むことで、さらに資産形成を加速させることができると感じております。

最後に私のふるさと納税する順番は下記の通りです。

1.米

2.ツナ

3.卵

4.パスタ

5.保存食

これら全て、手元にある場合は身の回り品や牛タンなどの贅沢品に充てます。

過去もらった返礼品

・革靴

・爪切り

・まな板

めちゃくちゃ叩かれそうなフレーズですが、そんな状況を自ら作り出せる環境なので、ぜひ活用していきましょう!